実際にFXを始めるとき、まずはじめに「どの通貨ペアを選ぶか」が最初の一歩となりますよね。

初心者の方ほど、最初の通貨ペア選びにおいて、テクニカル分析がより効果的な通貨ペアを選ぶことはとても肝心となってきます。

もちろん、テクニカル分析が効果を発揮しているかは、そのときどきのマーケットによって異なります。

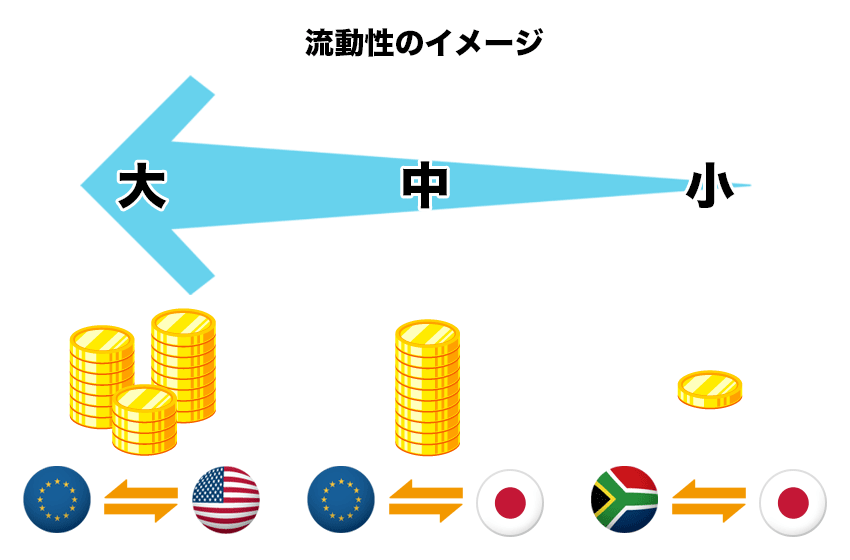

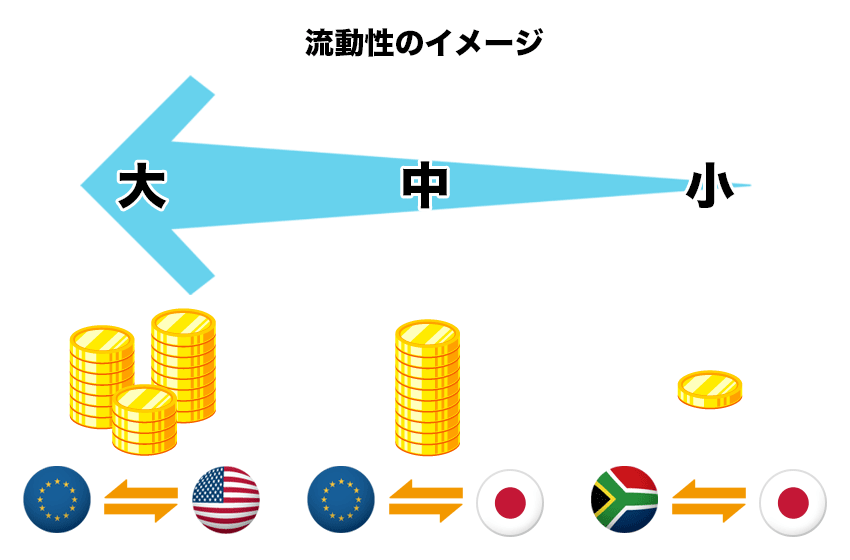

しかし通貨ペアごとの取引量や流動性を見ることで、テクニカル分析の信頼性はどれくらい高いのか、判断材料としてのひとつの目安となります。

それでは、どういった通貨ペアがテクニカル分析に忠実な動きをしやすいのでしょうか。

通貨の取引量や流動性を基礎から解説しつつ、流動性の違いがテクニカル指標にどのように影響するかをご紹介します。

取引量と流動性について

まずはじめに、通貨ペアにおける「取引量」「流動性」について解説します。

取引量

FXの取引量というと、どのような通貨が活発に売買されているかを示すものです。

実際のデータは後述しますが、やはり基軸通貨である米ドルの取引量がもっとも多いです。

とくにユーロ、円との組み合わせによる通貨ペア「ユーロ/米ドル」「米ドル/円」は、市場参加者の多さに比例して、活発に取引が行われています。

こういった取引量が多いメジャー通貨ペアは、「買いたい人」「売りたい人」がたくさんいて売買が成立しやすいため、相場が乱高下しにくい特徴があります。

つまりユーロ/米ドル、米ドル/円のチャート形状は、なめらかな動きをしやすい傾向にあります。

逆に新興国通貨(マイナー通貨)のように、市場参加者や取引量が少なければ、売買相手が見つかりにくいことで取引の不成立が起こりやすくなります。

つまりメジャー通貨ペアと比較すると、取引量が少ない通貨ペアほど、粗っぽい形状のチャートになりやすい傾向があります。

流動性

基本的には、「流動性=取引量」と同じような意味合いがあります。

市場に流れる資金の量を示すことから、流通量とも呼ばれています。

市場参加者が多いほど流動性が高く、自分が買いたくて注文をしたとき、売りたい相手がすぐ見つかります。

逆に、取引量が少ないマイナー通貨を取引するときや、雇用統計前やクリスマス前にポジションをクローズする投資家が多いときは、流動性が低下します。

流動性が低下しているとき、自分の注文レートで売買相手が見つからないと、他に注文のある価格を探しにいきます。

こういった理由により、雇用統計やマイナー通貨の取引ほど相場が乱高下しやすくなります。

このように、取引量が極端に少なく売買がスムーズに行えないリスクのことを流動性リスクといいます。

もちろんクリスマスや正月(とくに元旦)もポジションを保有しない投資家が多いため、流動性が低下しやすいです。

2019年の正月にはフラッシュクラッシュが発生し、米ドル/円は10分の間に5円以上下落しました。

これも板(注文)が薄くなった相場が狙われた、流動性リスクの典型的な例です。

それでは実際に、通貨毎にどれくらい取引量に違いがあるのか見ていきましょう。

通貨ごとの取引量ランキング

こちらはBIS(国際決済銀行)のデータで、4年に1度のペースでデータが公開されています。

最新データとなる2022年のデータをご覧ください。

| 通貨 | 取引額 (10億ドル) | 取引額シェア (%) |

|---|---|---|

| 米ドル | 6,641 | 44.2 |

| ユーロ | 2,293 | 15.3 |

| 日本円 | 1,253 | 8.3 |

| ポンド | 969 | 6.5 |

| 人民元 | 526 | 3.5 |

| 豪ドル | 479 | 3.2 |

| カナダドル | 466 | 3.1 |

| スイスフラン | 390 | 2.6 |

| 香港ドル | 194 | 1.3 |

| シンガポールドル | 183 | 1.2 |

参考リンク:BIS – Foreign exchange turnover in April 2022、国際通貨研究所 – 国際通貨レポート

通貨別に見ると、過半数に迫るほど米ドルの取引量がずば抜けているのが分かりますね。

取引量の多い米ドル、ユーロ、円を合わせると、取引量全体の70%近くまで占めるほど割合が高くなっています。

FXでは、取引量の多い通貨ほど値動きに与える影響が大きいです。

そのためマーケットでは、米大統領発言のように、取引量の多い通貨発行国(アメリカ、EU)の動向を重視しなければいけません。

つまり、米ドルを中心に考えていく必要があるということです。

違和感を感じるかもしれませんが、米ドルが強いか・弱いかをベースとして、日本円は今どんな状況かを考えていくことが重要です。

通貨ペアごとの取引量ランキング

同じくBISの調査による、通貨ペアごとの取引量が多い上位10通貨ペアを見ていきましょう。

2022年4月における、1日あたりで平均化した取引量の割合です。

| 取引量 ランキング | 通貨ペア | 取引量 (10億米ドル) | シェア |

|---|---|---|---|

| ユーロ/米ドル | 1,706 | 22.7% |

| 米ドル/円 | 1,014 | 13.5% |

| ポンド/米ドル | 714 | 9.5% |

| 4位 | 米ドル/人民元 | 495 | 6.6% |

| 5位 | 米ドル/カナダドル | 410 | 5.5% |

| 6位 | 豪ドル/米ドル | 381 | 5.1% |

| 7位 | 米ドル/スイスフラン | 293 | 3.9% |

| 8位 | 米ドル/香港ドル | 178 | 2.4% |

| 9位 | 米ドル/SGドル | 170 | 2.3% |

| 10位 | 米ドル/ウォン | 128 | 1.7% |

参考リンク:BIS – Foreign exchange turnover in April 2022

やはりユーロ/米ドルの取引シェアが多く、外国為替の世界全体で約1/4と圧倒的に多いです。

ユーロ/米ドル、米ドル/円、ポンド/米ドルの3通貨ペアを合計すると、全体のうち45.7%の取引量となります。

各通貨ペアごとの変動率

続いて各通貨ペアごとの変動率も見てみましょう。

以下は2024年9月24日時点における、52週(直近1年間)のデータになります。

| 通貨ペア | 価格の変動幅 (pips) | 価格の変動率 (%) |

|---|---|---|

| USD/HKD | 57.98 | 0.07 |

| USD/CNY | 129.77 | 0.18 |

| USD/INR | 147.99 | 0.18 |

| USD/SGD | 54.43 | 0.4 |

| EUR/GBP | 36.8 | 0.43 |

| USD/CAD | 66.97 | 0.49 |

| EUR/CAD | 76.32 | 0.52 |

| GBP/CAD | 95.15 | 0.56 |

| USD/DKK | 390.98 | 0.56 |

| AUD/NZD | 63.4 | 0.58 |

| EUR/USD | 62.19 | 0.58 |

| EUR/CHF | 56.71 | 0.59 |

| GBP/USD | 81.53 | 0.65 |

| GBP/AUD | 130.75 | 0.67 |

| AUD/CAD | 59.56 | 0.68 |

| CAD/CHF | 44.33 | 0.68 |

| EUR/AUD | 113.66 | 0.68 |

| GBP/CHF | 75.8 | 0.68 |

| USD/CHF | 62.01 | 0.7 |

| GBP/NZD | 149.57 | 0.71 |

| EUR/NZD | 131.83 | 0.73 |

| CHF/JPY | 134.18 | 0.81 |

| AUD/CHF | 50.1 | 0.87 |

| EUR/JPY | 139.42 | 0.89 |

| USD/JPY | 130.16 | 0.89 |

| AUD/USD | 58 | 0.9 |

| CAD/JPY | 99.03 | 0.92 |

| NZD/USD | 55.35 | 0.94 |

| GBP/JPY | 174.04 | 0.95 |

| USD/SEK | 1,110.13 | 1 |

| AUD/JPY | 98.87 | 1.05 |

| NZD/JPY | 91.35 | 1.05 |

| USD/BRL | 556.53 | 1.13 |

| USD/ILS | 440.17 | 1.16 |

| USD/ZAR | 2,323.05 | 1.23 |

| USD/MXN | 2,224.85 | 1.29 |

| USD/RUB | 12,650.70 | 1.34 |

| XAU/USD | 3,025.21 | 1.58 |

| XAG/USD | 7,536.83 | 3.27 |

参考リンク:https://jp.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

この表の見方としては、米ドル/円を100円とした場合、変動率が仮に1%なら、年間平均で1日あたり1円の変動があることを意味します。

米ドル/円は0.89なので、その日のレートをベースにすれば、平均で89pipsの変動があることを指します。

流動性のあるユーロ/米ドルや米ドル/円を基準にすると、米ドル/香港ドル、米ドル/人民元、米ドル/シンガポールドル、ユーロ/スイスフランなど変動率が小さい通貨ペアもあります。

これらは流動性があるわけではないのですが、変動率が小さい理由は、ペッグ制といってドルやユーロといった強い通貨の値動きに連動させる仕組みを採用しているためです。

また参考までにビットコイン、金、銀の変動率も掲載していますが、こうしてみると南アフリカランド、トルコリラメキシコペソといったマイナー通貨は変動率の大きい通貨であることが分かりますね。

(上の表は対米ドルですが、対円の場合の変動率はもっと高くなります。)

たとえば、米ドル/円が100円でトルコリラ/円が20円だとしましょう。

そうすると、通貨ペアごとにレート水準が違いますし、取引に必要な証拠金に差も出てきます。

となると「変動幅は何円」かで判断した場合、表面的な値動きが見えにくいですよね。

しかし、メジャー通貨以外の組み合わせやマイナー通貨を含んだ通貨ペアは、「変動率」の視点で見ると、いかに値動きが激しいかを確認することができるのです。

取引量が多く流動性が高いほど、テクニカル分析が効きやすい

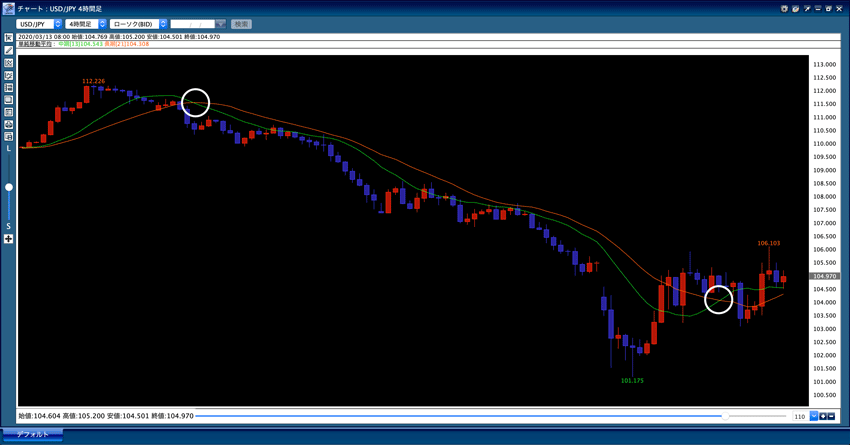

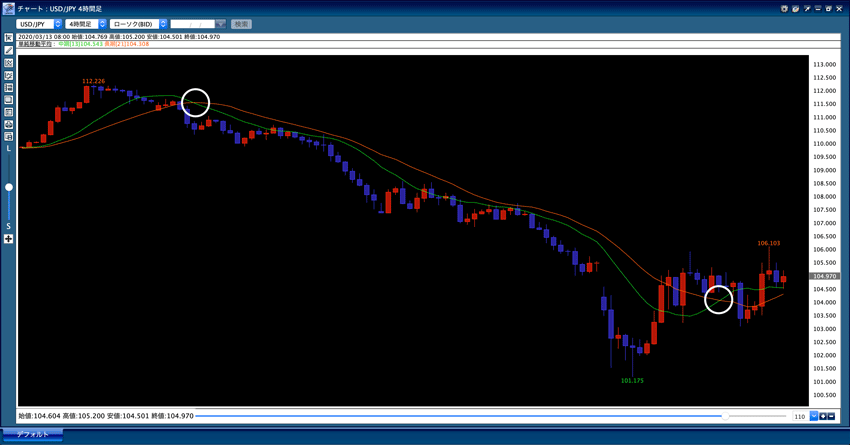

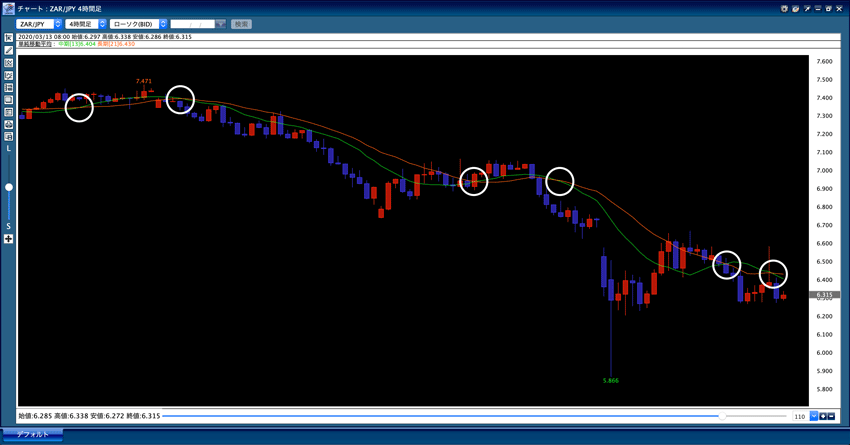

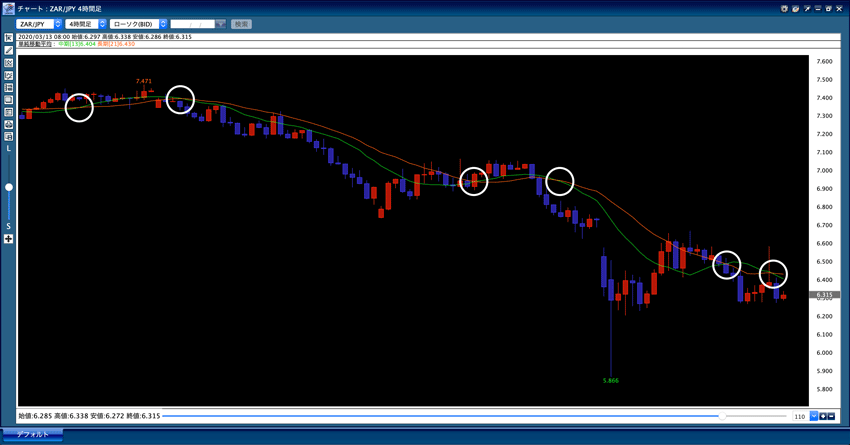

以下2枚の画像は、コロナウイルスショックで大きく相場が下げたときのチャートに移動平均線を表示させたものです。

南アフリカランド/円のチャートが、米ドル/円に類似しているのが確認できると思います。

※おおよそ4週間のチャートで、移動平均線は5日と21日を表示。

画像にある「◯」は、移動平均線がゴールデンクロスとデッドクロスした地点です。

この大きな相場の動きで米ドル/円はデッドクロス、ゴールデンクロスともに1回ずつです。

これに対して、南アフリカランド/円はデッドクロス、ゴールデンクロスがそれぞれ3回ずつ発生しているのが分かりますね。

南アフリカランド/円といえどクロス円で米ドルを介しており、マイナー通貨は主要通貨の動きに引率されやすいのです。

しかしながら、テクニカル指標のサインとしては、「ダマシの少ない、米ドル/円の方がテクニカルの信頼性が高い」ことが分かります。

もし移動平均線のクロスだけで判断するなら、米ドル/円は途中で振り回されないということですね。

言い換えれば、流動性が低いクロス円の取引をするなら、流動性が高い主要なドルストレートの動きも見ていく必要があるということです。

このように、取引量の多さ(流動性の高さ)が、テクニカル分析において極めて重要となってくるのです。

【まとめ】初心者におすすめな通貨ペア

世界で流動性が高い通貨ペアのランキングは以下となります。

- 1位:ユーロ/米ドル

- 2位:米ドル/円

- 3位:ポンド/米ドル

- 4位:豪ドル/米ドル

- 5位:米ドル/カナダドル

ユーロ/米ドルや米ドル/円は流動性の高さによって、テクニカルが効きやすい特徴があるので、初心者にも取引しやすい通貨ペアだといえます。

もちろん変動の大きい通貨ペアも魅力的ですが、これからFXを始めたいと考えている方は、チャート分析しやすいことも念頭に入れて、通貨ペアを選んでみてはいかがでしょうか。

こちらの記事では「テクニカル分析の効きやすさ」に注目してご紹介しましたが、トレンドに合わせた通貨ペアの選び方を知りたい方は、こちらの記事も合わせてどうぞ。

みんなのFX

メジャー通貨はもちろん、トルコリラ/円などの高金利通貨まで、全通貨ペアで「業界最高水準」かつ「ほぼ固定スワップ」を提供しています。

そのため、長期保有で安定的にスワップポイントを受け取りたい方にぴったりです。

スプレッドは業界最狭水準、さらに約定力も高水準なので、短期売買や中期売買にも向いています。

ほとんどの通貨ペアが1,000通貨対応のため、少額から無理なく始められます。

取引ツールには、人気のTradingViewを搭載!

さらに売買比率や価格分布(オープンオーダー)の機能もあり、相場の方向性を判断する材料として活用できます。

1つの口座でFX・シストレ・バイナリーオプション3つの取引が可能!取引スタイルに合わせて柔軟に使い分けられることも、みんなのFXの魅力です。

\ こちらから無料で「みんなのFX」の口座開設ができます! /

お申し込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。