ディナポリ・チャートの考案者であるアメリカの投資家、ジョー・ディナポリ氏が世に知らしめたのが、この「DMA」です。

トレンドを判断するテクニカル指標には多くの種類がありますが、やはりメジャーなのは移動平均線ではないでしょうか。

移動平均線といえばSMA(単純移動平均線)やEMA(指数平滑移動平均線)が有名ですが、このDMAは主にSMAをベースとした移動平均線です。

西原宏一氏、田向宏行氏、ひろぴー氏といった有名トレーダーにも使われているDMAをご紹介します。

| テクニカル指標名 | タイプ | 分析適正 |

|---|---|---|

| DMA(先行移動平均線) | トレンド系・時系列 | 順張り |

DMAとは?

DMAはDisplaced Moving Averageの略で、直訳すると「ずらした移動平均線」の意味があります。

また「先行移動平均線」とも呼ばれています。

移動平均線にはいくつか種類があり、一般的な移動平均線は単純にMA(Moving Average)やSMA(Simple Moving Average)と呼ばれています。

SMAの算出はかんたんで、「過去n日間の終値を平均化させた」だけのシンプルなものです。

DMAはなにも特殊なことをしている訳ではなく、このSMAを未来に先行させた移動平均線となります。

DMAでは短期線、中期線、長期線として3本を使うのが一般的ですが、パラメーターはトレーダーの裁量で調整することも可能です。

ただしディナポリ氏によって、DMAで先行させる標準的なパラメーターは以下がスタンダードです。

これは、ディナポリ氏が何年もの研究の結果で編み出されたものだからです。

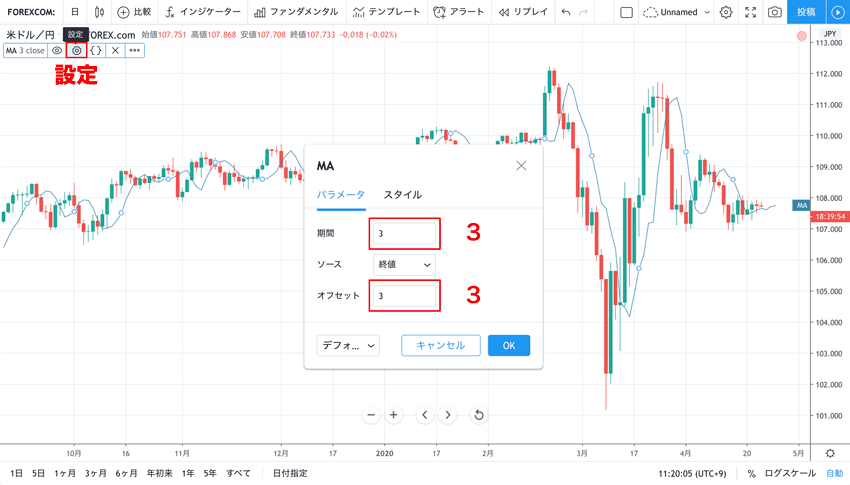

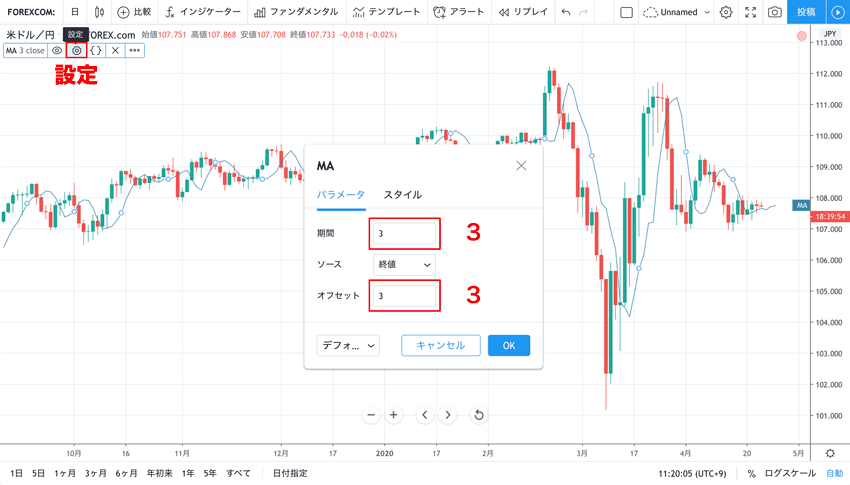

- 短期線:3×3DMA(過去3本分のローソク足で計算したSMAを、ローソク足3本分を先行。)

- 中期線:7×5DMA(過去7本分のローソク足で計算したSMAを、ローソク足5本分を先行。)

- 長期線:25×5DMA(過去25本分のローソク足で計算したSMAを、ローソク足5本分を先行。)

DMAの見方

一部のサイトには「DMAはレンジ相場には不向き」とか「逆張りでの使い方」と記載されていますが、これは誤りの解説であると言わざるを得ません。

そもそもDMAを考案したディナポリ氏のスタイルは、「マーケットの大きな流れを見つけて、その方向に押し目買い・戻り売りを繰り返す手法です。

つまり手法はトレンドフォロー(順張り)です。

ディナポリ・チャート自体はチャートをどの期間にしても使えますが、これを使うトレーダーは原則、デイトレード〜スイングトレードであるということです。

なおDMAだからと特殊な見方はなく、一般的な移動平均線と基本は同じことは変わりません。

- 上昇する移動平均線の上でローソク足が上昇していれば、上昇トレンド。

- 下降する移動平均線の上でローソク足が下降していれば、下降トレンド。

- 期間の短いDMAが期間の長いDMAを上抜けたら買い。

- 期間の短いDMAが期間の長いDMAを下抜けたら売り。

このほか、一般的な移動平均線の使い方はグランビルの法則をご覧ください。

そしてDMAとして先行させることで、以下のメリットがあります。

- 相場のトレンド、方向性が「n期間」分、早くわかる。(nはローソク足の本数、日足なら3日、5日)

- 先行させることで「ちゃぶつき」の回避に役立つ。

- ローソク足と重なりにくいため、ローソク足の動きが見やすく判断しやすい。

未来にずらすことで方向性が見やすくなり、ローソク足のパターン特定にも役立ちます。

ちゃぶつきについては下記で説明します。

「ちゃぶつき」をならし、トレンドを判断しやすい

たとえば、相場が強い上昇トレンドが続いているとしましょう。

強いトレンドが継続していれば、ローソク足はSMAを下回ることなく、上昇していきます。

しかし強いトレンド中であっても、一時的に横ばいになったり、少し下落するケースはよくあります。

このように、移動平均線がローソク足と頻繁に交差する動きを「ちゃぶつき」と呼びます。

通常のSMAではローソク足と交互に絡み合うような「ちゃぶつき」が起こりやすいです。

しかしトレードでは、このままトレンドは継続するかが見極めで重要になってきます。

ここで有効的となるのが、3本のDMAのうち、短期間の3×3DMAです。

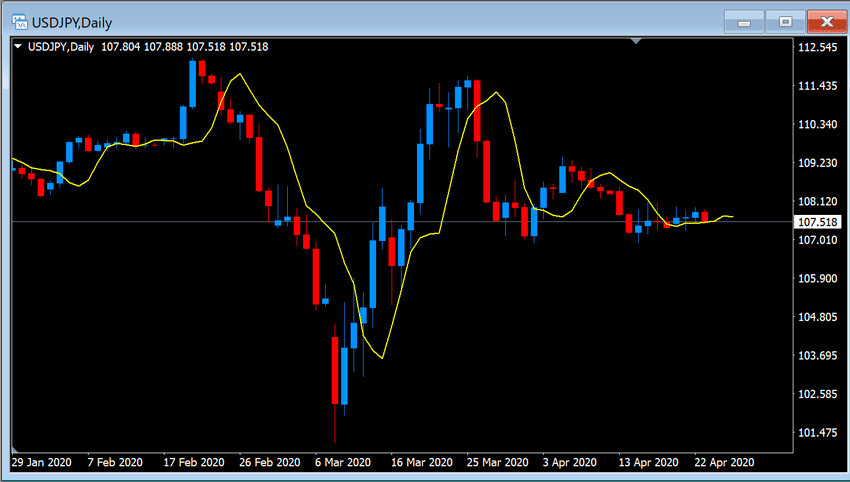

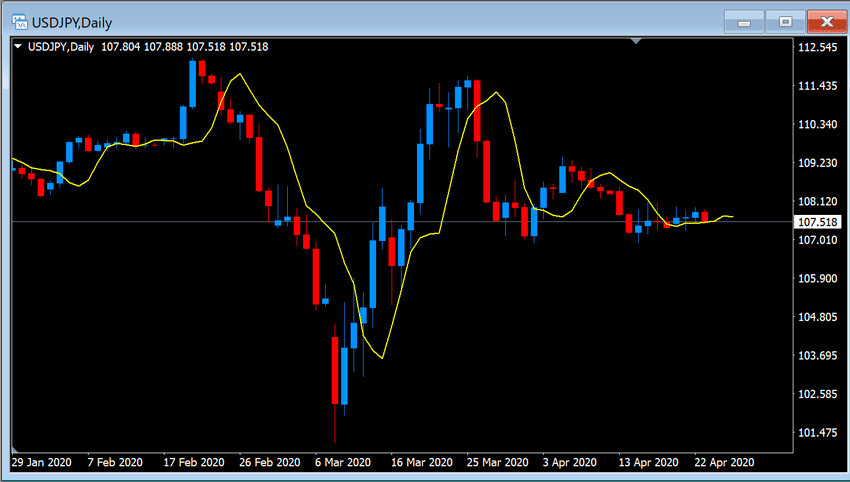

違いはSMAとDMAを見比べると分かりやすいです。

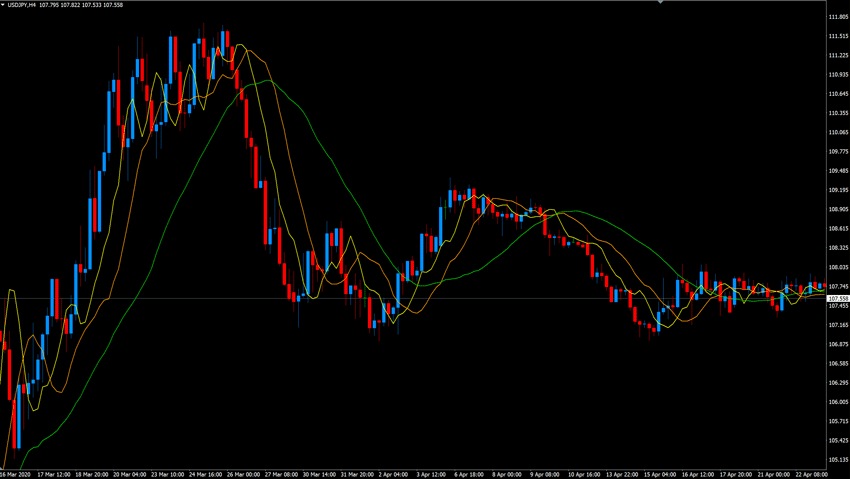

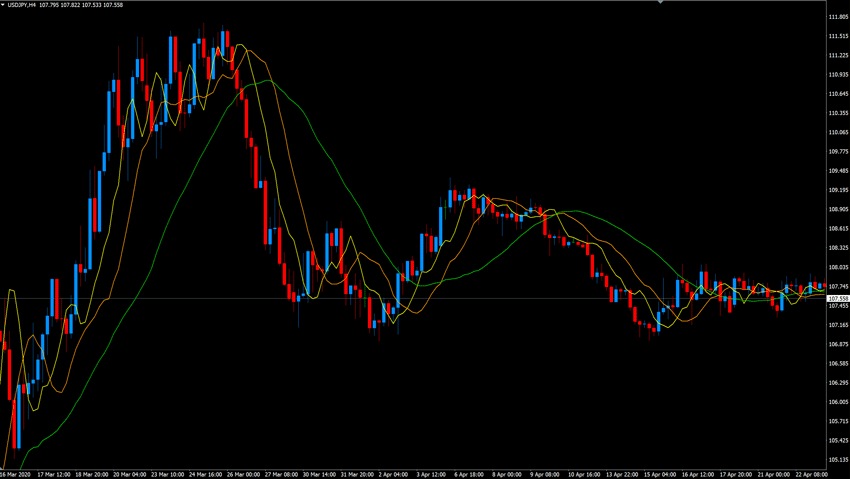

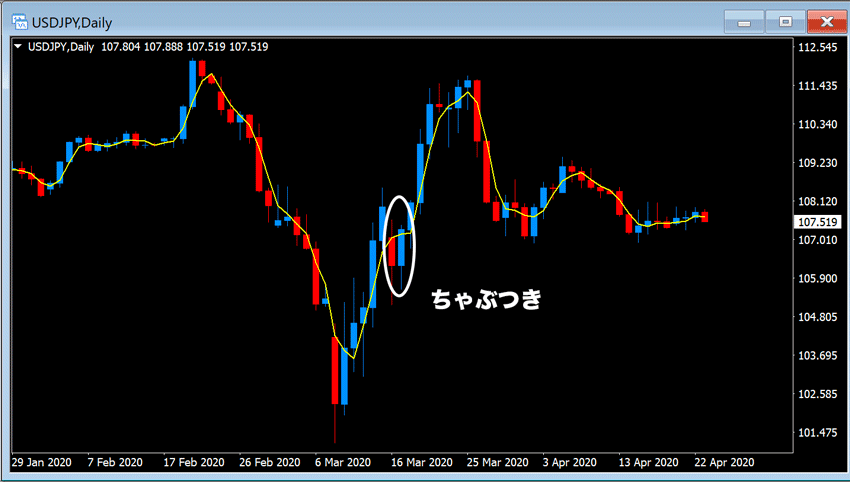

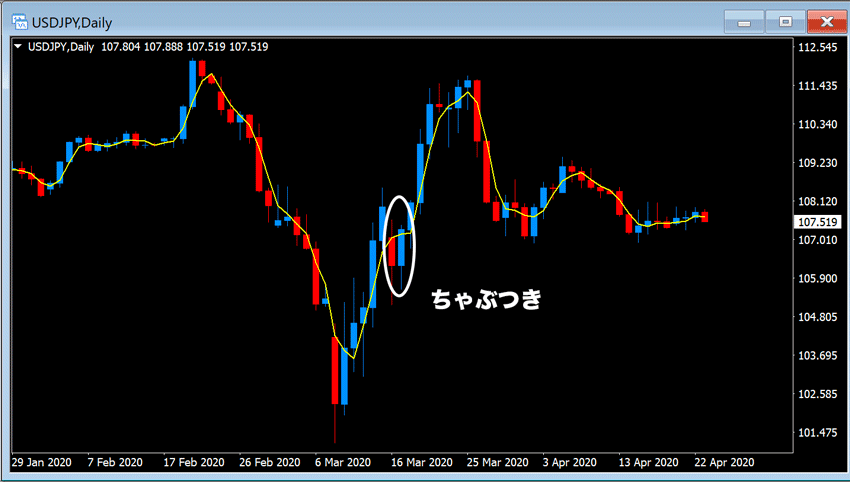

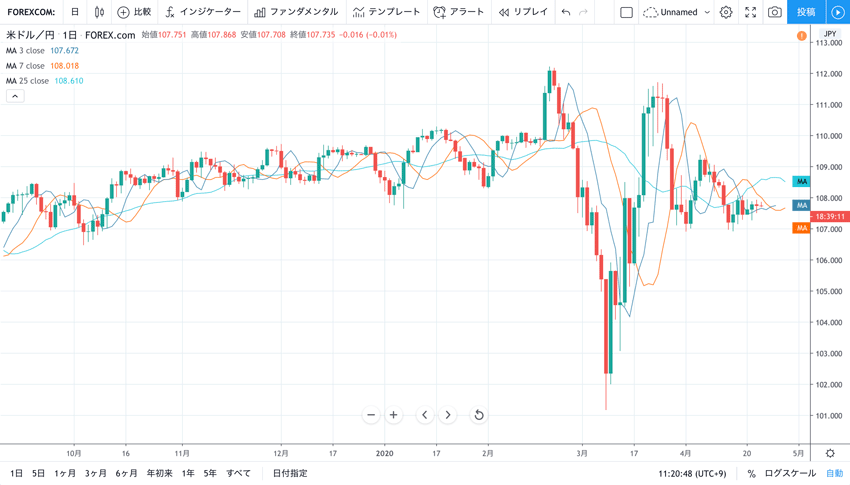

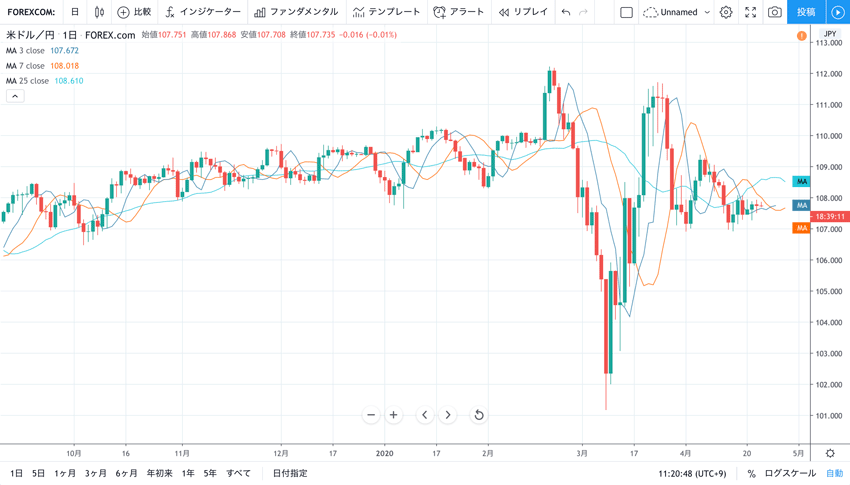

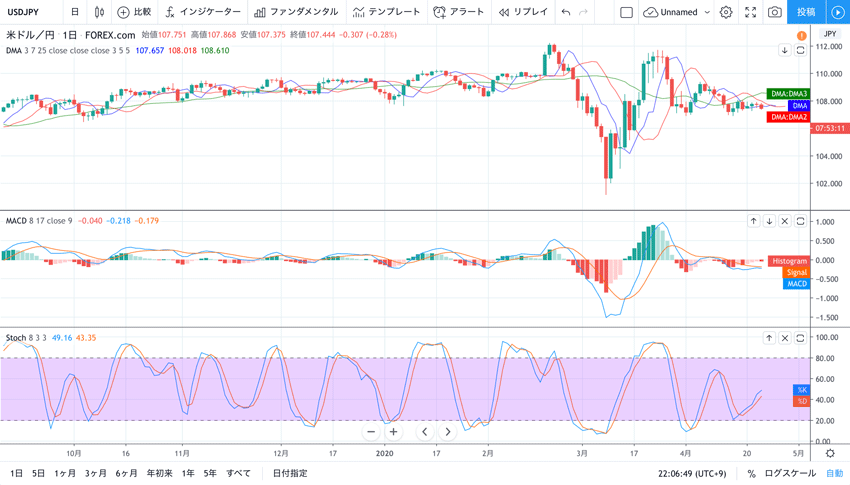

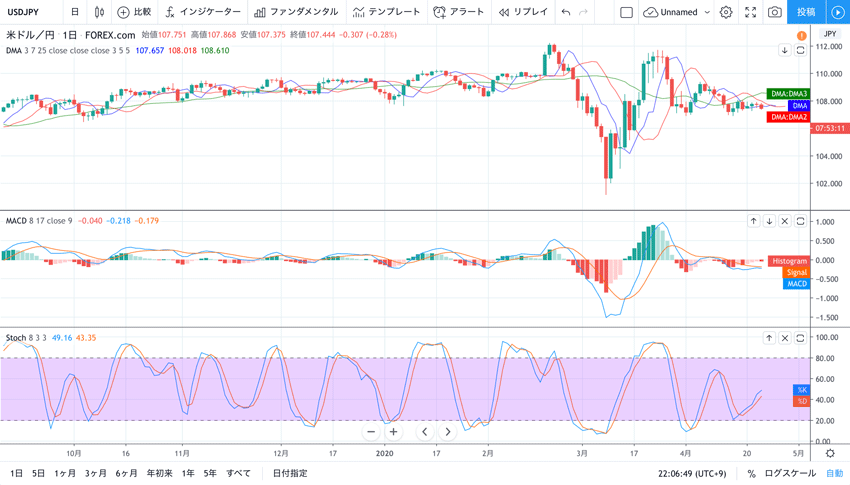

コロナショックで大きく変動した2020年2月〜3月ですが、米ドル/円は大きなV字で推移していますね。

下落から上昇に転じて上昇中に、3SMAを割り込みちゃぶついているのが確認できます。

一方で3DMAを見ると、ローソク足が3DMAにタッチもせずに割り込んでいません。

このときはあまりにも大きな変動だったので判断に難しい場面といえますが、高値で買いポジションを持っていれば、3DMAならそのままホールドする判断ができたかもしれません。

ちょっと極端な例を出しましたが、このようにちゃぶついてきた3SMAでは、ローソク足を下回る場面もよくあります。

しかし先行させた3×3DMAでは下回らない場面が多いことで、「ちゃぶつきの回避」に有効的とされています。

そもそも「ちゃぶつき」には違う意味がある?

マーケット用語のちゃぶつきには、「相場が上がると思って買ったら下がり、相場が下がると思って売ったら上がるように、トレンド反転や保ち合い相場により、トレンドフォロー(順張り)のトレードで上手く波に乗れず、損を繰り返すこと」の意味があります。

移動平均線のちゃぶつきには、連続で損失を出すというよりも「この一時的なダマシのシグナルを示すもの」という、ちょっと違うニュアンスであると捉えてみてください。

それではチャートにDMAを設定する方法をご紹介します。

FX業者の一般的なチャートでは、移動平均線の期間を任意で移動できないため、基本的にはDMAを使うことができません。

そのため現状では、TradingViewかMT4を使うのが主流です。

TradingViewでDMAを設定する方法

まずはTradingViewのチャートにアクセスしてください。

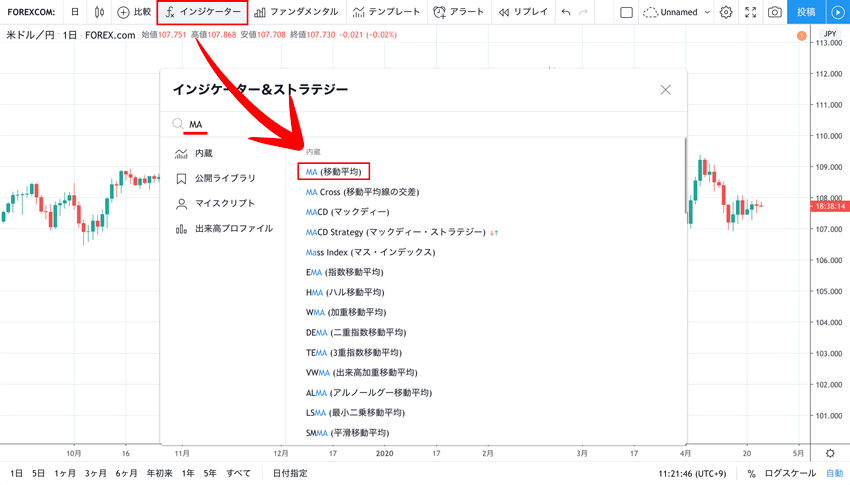

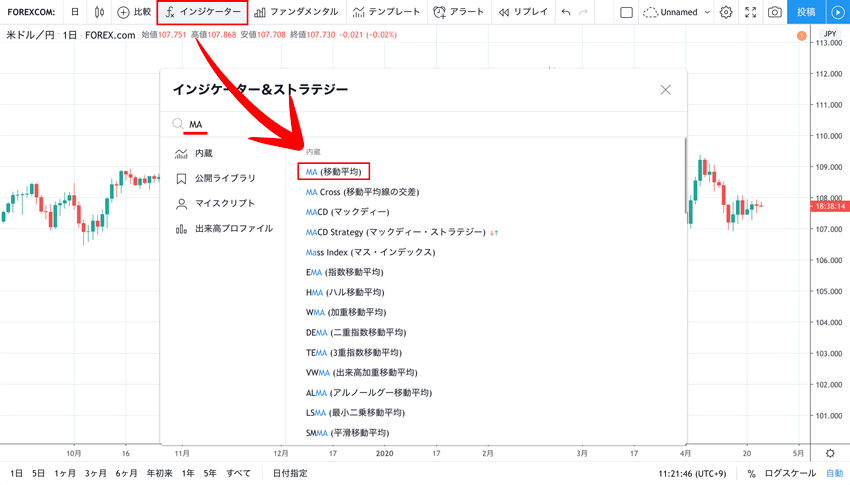

チャートが表示されたら、上部の「インジケーター」から「MA(移動平均)」を選択します。

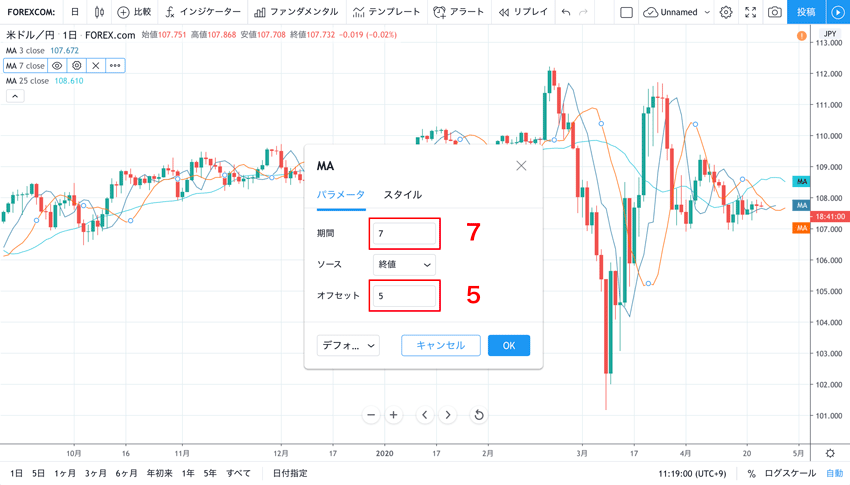

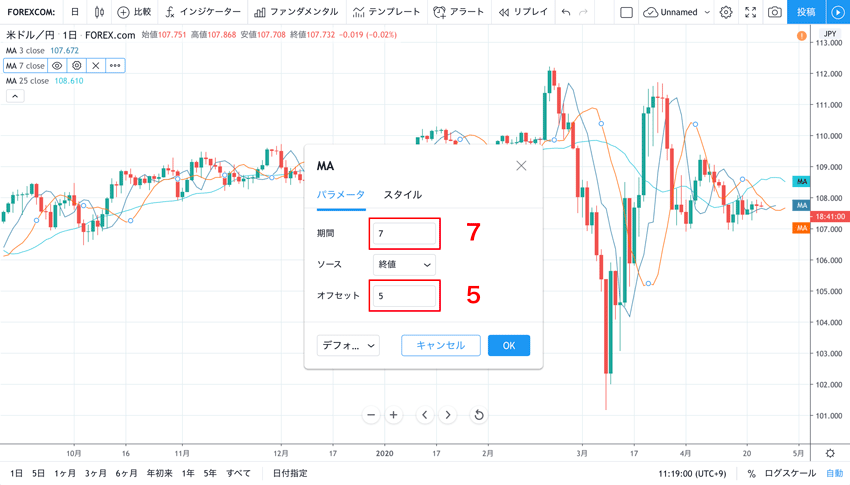

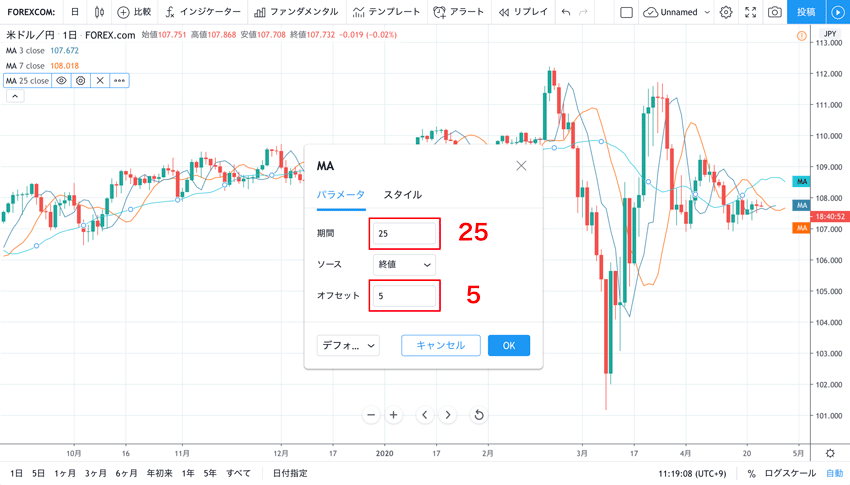

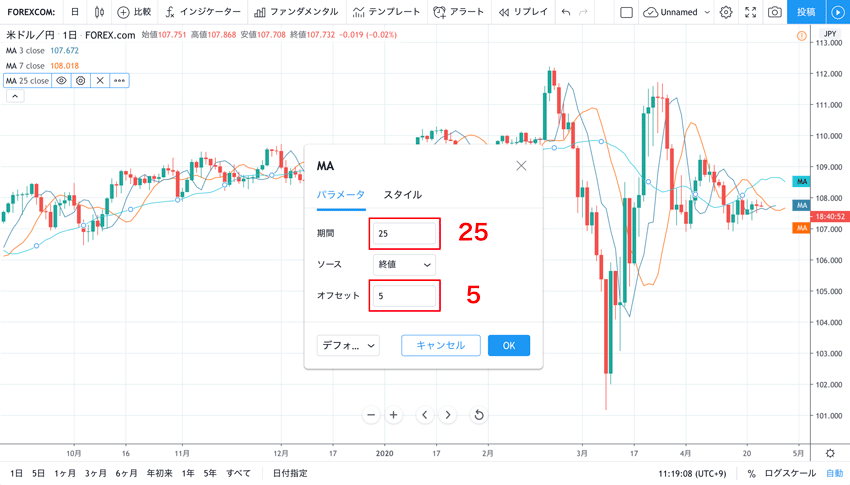

インジケーターの設定をクリックし、パラメーターを変更します。

完成例が以下です。

なおTradingViewの無料アカウントの場合、インジケーターは最大3つまでしか表示できません。

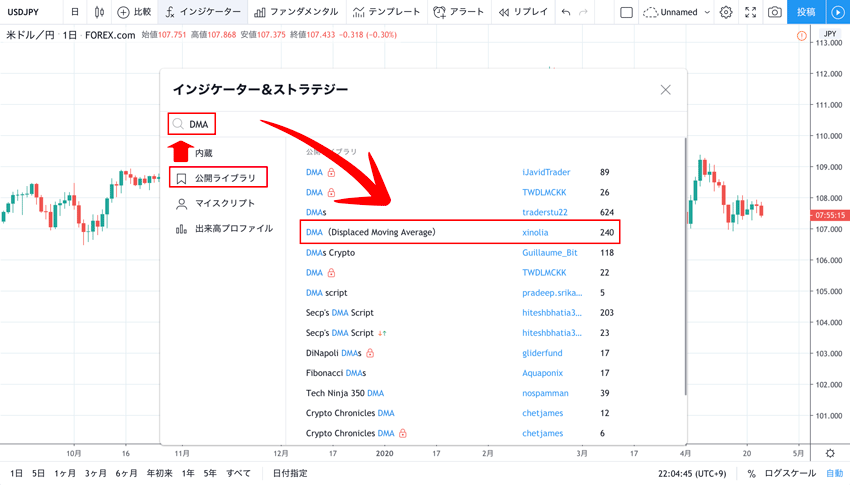

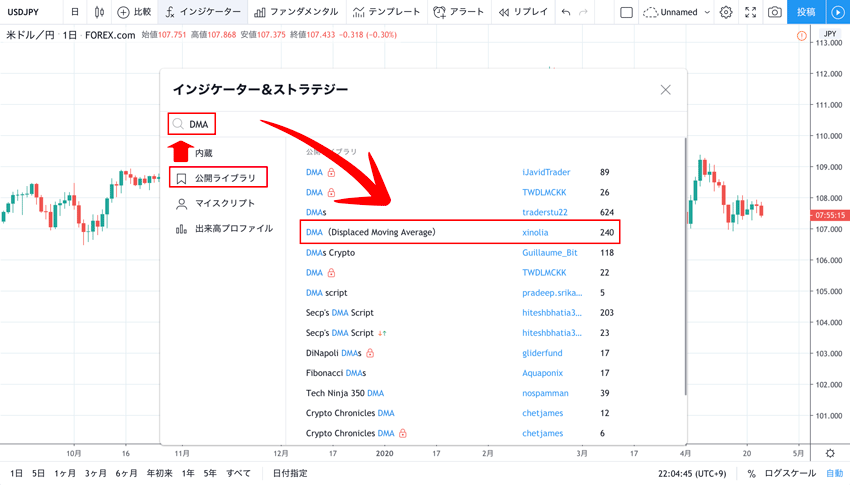

そのため「公開ライブラリ」のDMAを使えば、追加で他のテクニカル指標を表示させることができます。

こちらがMACDとストキャスティクスも表示させた例です。ログイン状態でスマホでアクセスすれば、アプリでも閲覧可能です。

※公開ライブラリはログインしなければ利用できません。無料アカウントを作成してログインすれば、利用可能になります。

高機能チャートのTradingViewは、無料アカウントでもチャート設定をWeb上で保存できます。本格的に使いたい方は無料アカウントを作成しましょう。

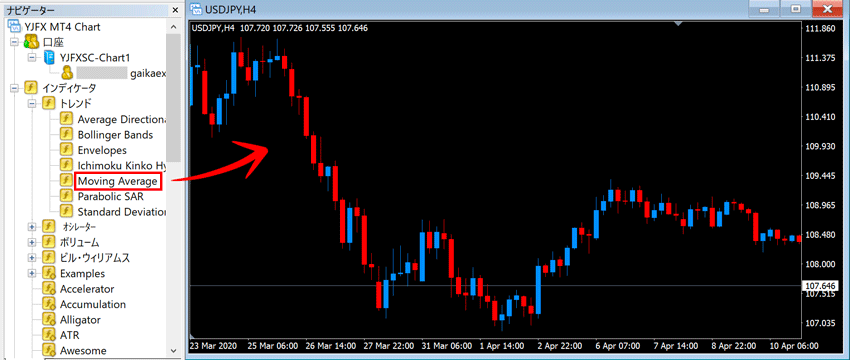

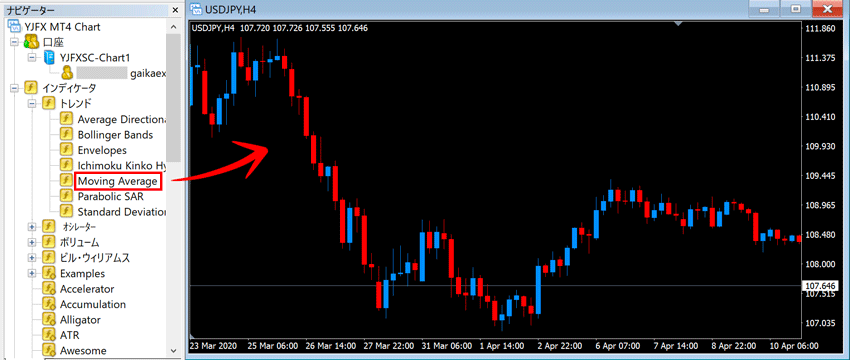

MT4でDMAを設定する方法

以前のMT4の定型チャートには「Dinapoli」があり、それを選択するだけで3本のDMAを設定できました。

しかし現在のMT4には、残念ながら定型チャートのデフォルトにDinapoliはありません。

そのため手動でDMAを設定する必要がありますが、設定自体はかんたんです。

MT4を起動したら、ナビゲータのトレンドにある「Moving Average」をチャートにドラッグ(またはダブルクリック)します。

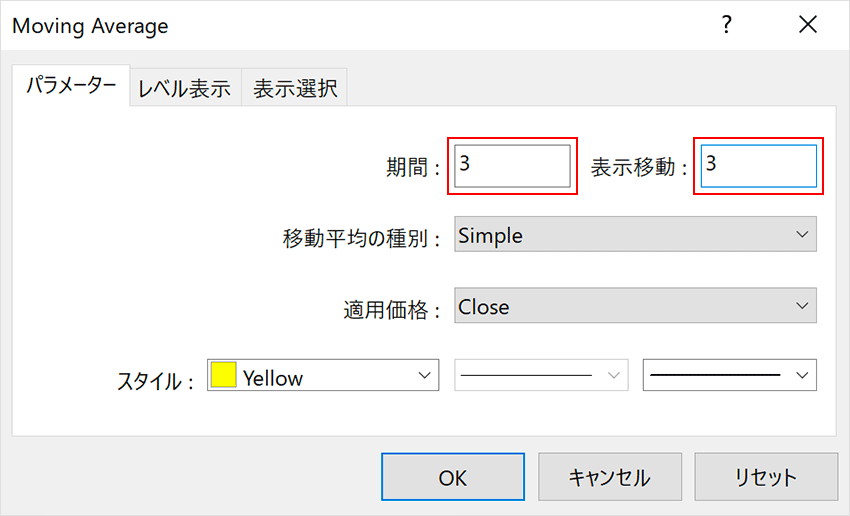

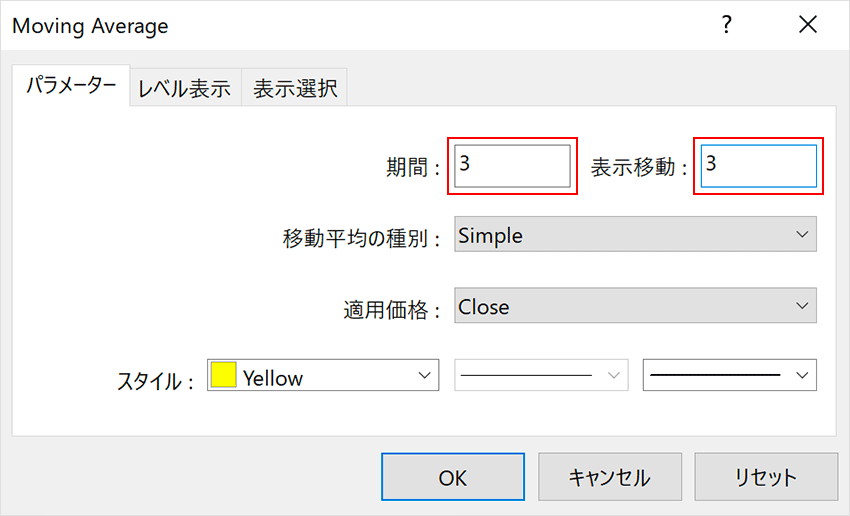

「期間:3」「表示移動:3」でOKをクリックすれば短期線を描画できます。

※デフォルトで問題ないですが、移動平均の種別はSimple、適用価格はCloseであることを確認してください。

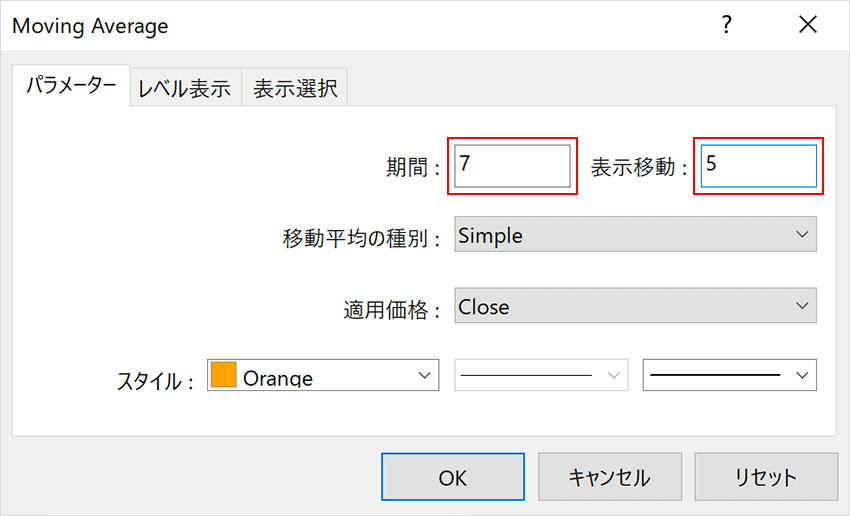

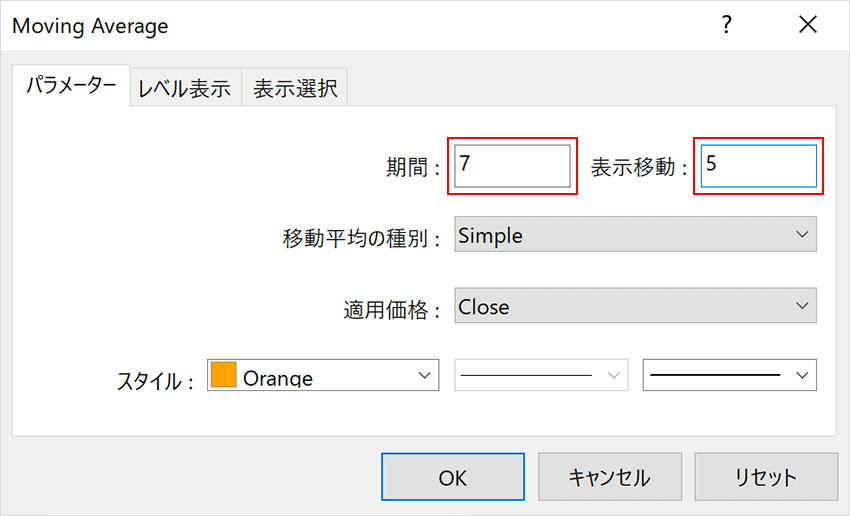

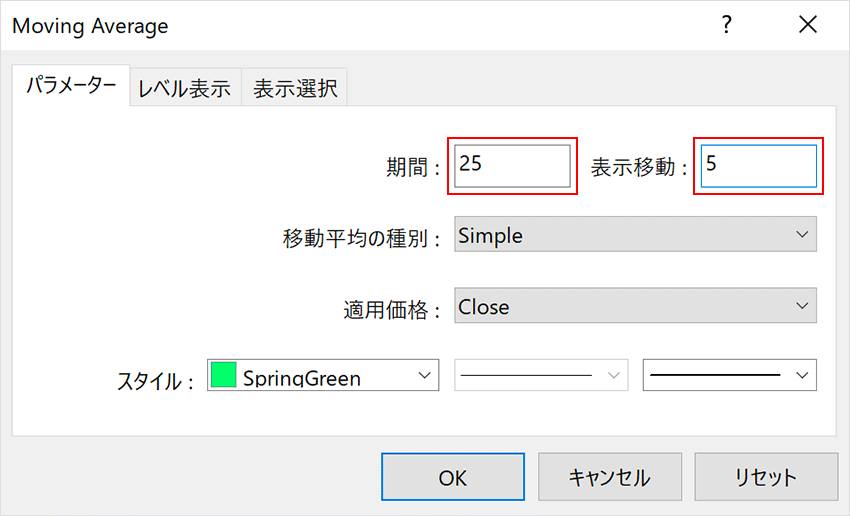

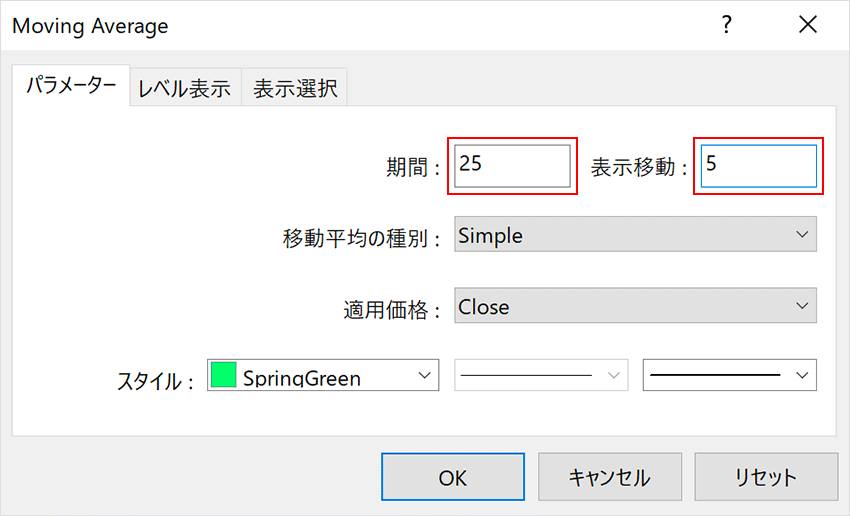

同様の手順でMoving Averageをドラッグし、「期間:7」「表示移動:5」で中期線を描画します。

最後に「期間:25」「表示移動:5」で長期線を描画できます。

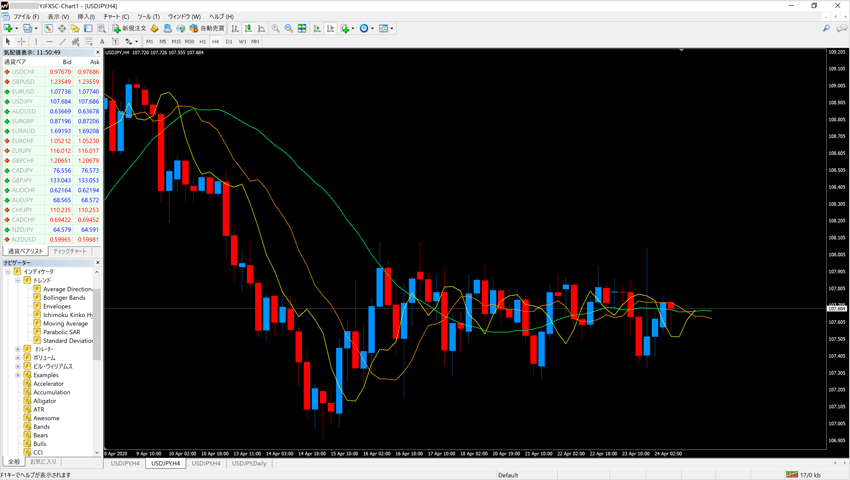

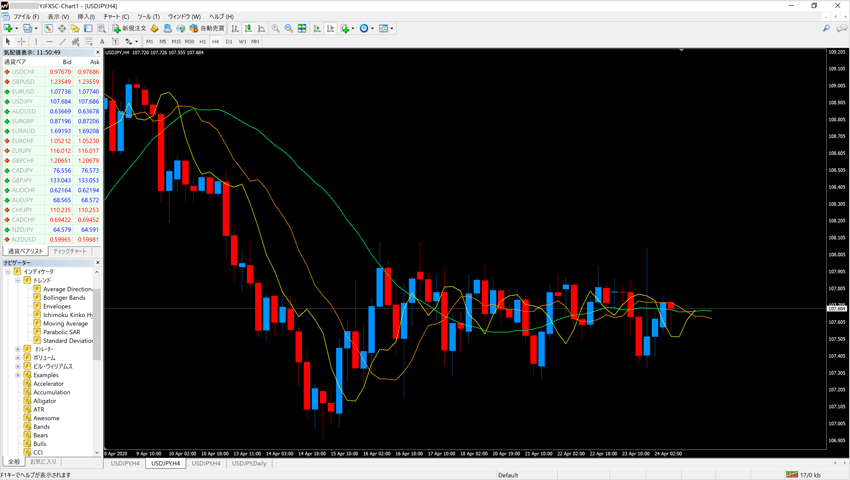

こちらが完成形です。

この状態で「チャート」→「定型チャート」「定型チャートとして保存」と進んで任意の名前を付けておけば、いつでもこの設定でチャートに読み込ませることができます。

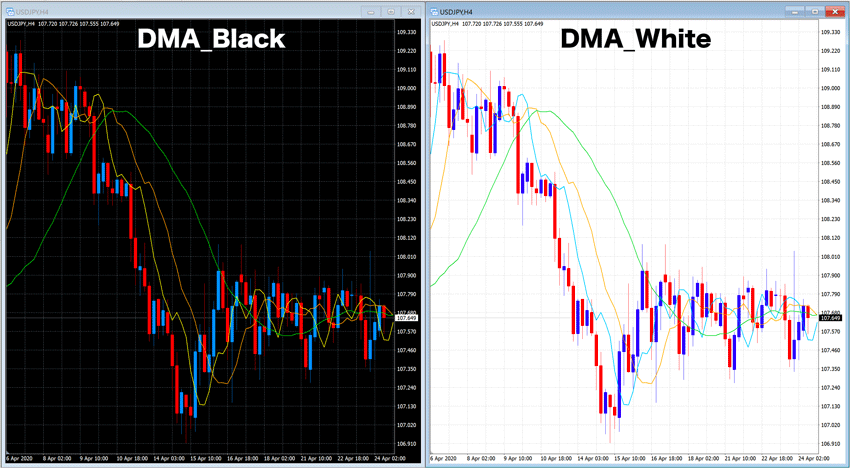

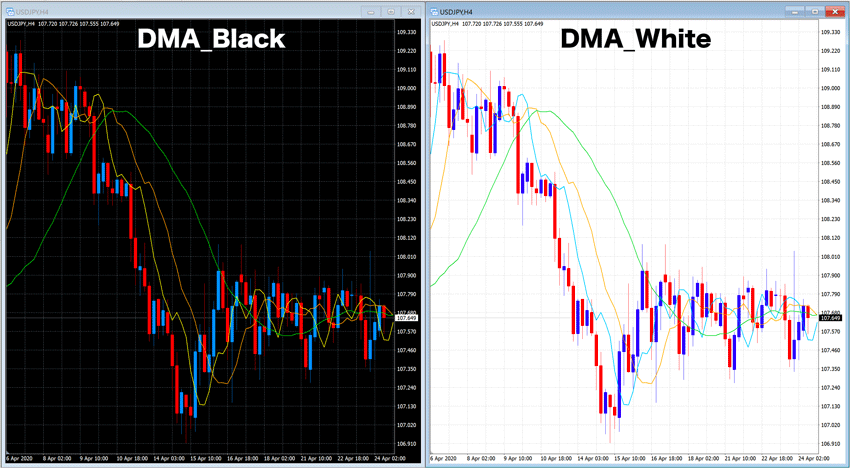

DMA定型チャートの無料ダウンロード

ちょっとめんどくさいという方のために、かんたんに設定できるようDMAの定型チャートを作成しました。

黒背景・白背景をご用意しています。

圧縮ファイルとなっており拡張子はzipとなっています。

ダウンロード後に解凍したら下記手順で、定型チャートのテンプレートをインストールしてください。

上部メニューの「ファイル」→「データフォルダを開く」と進み、「templates」内に拡張子が「.tpl」のファイルをドラッグしてコピーしてください。

MT4を再起動すれば定型チャートに追加されていますので、選択すればチャートに反映されます。

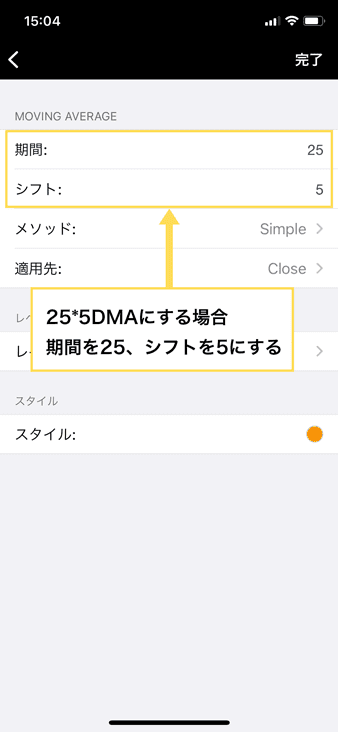

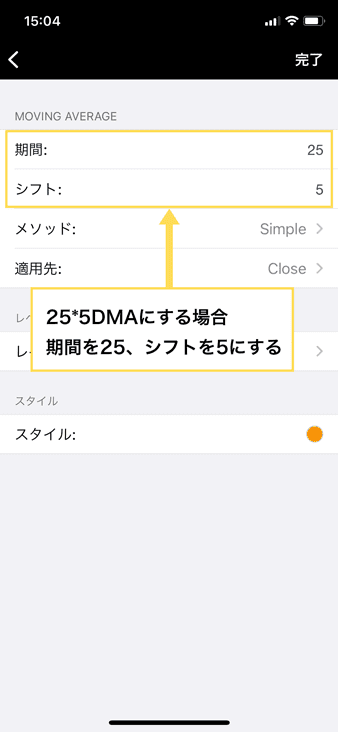

MT4アプリでDMAを設定する方法

iPhoneアプリ版やAndroidアプリ版のMT4でもDMAを設定することができます。

先行させる設定項目ですが、PC版では「表示移動」となっていますが、アプリ版の場合は「シフト」となっています。

PC版と同じように、「期間」「シフト」を3本の移動平均線で設定することで、アプリ版でもDMAを設定することができます。

おすすめのFX業者

TRadingView、MT4それぞれでおすすめの業者をご紹介します。

みんなのFX

メジャー通貨はもちろん、トルコリラ/円などの高金利通貨まで、全通貨ペアで「業界最高水準」かつ「ほぼ固定スワップ」を提供しています。

そのため、長期保有で安定的にスワップポイントを受け取りたい方にぴったりです。

スプレッドは業界最狭水準、さらに約定力も高水準なので、短期売買や中期売買にも向いています。

ほとんどの通貨ペアが1,000通貨対応のため、少額から無理なく始められます。

取引ツールには、人気のTradingViewを搭載!

さらに売買比率や価格分布(オープンオーダー)の機能もあり、相場の方向性を判断する材料として活用できます。

1つの口座でFX・シストレ・バイナリーオプション3つの取引が可能!取引スタイルに合わせて柔軟に使い分けられることも、みんなのFXの魅力です。

\ こちらから無料で「みんなのFX」の口座開設ができます! /

お申し込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。

みんなのFXで口座開設すれば、有料版のTradingViewを契約することなく、無料で有料版と同等の機能を使うことができます。

TradingViewはPCだけではなく、スマホアプリにも対応していますので、いつでもどこでも高機能チャートで分析が可能です。

これからTradingViewを使ってみたいとお考えでしたら、みんなのFXをご検討してみてはいかがでしょうか。

数ある国内業者において、これからMT4を始めるなら楽天証券の「楽天MT4」がイチオシです!

日足5本表示により信頼度の高い分析ができるだけではなく、低スプレッドで1,000通貨対応なので少額から低コストで取引を行うことができます。

さらに楽天証券のMT4なら、自動売買・バックテストにも対応しますので、幅広い取引も可能となっています。

MT4のほかブラウザ版取引ツールやスマホアプリも用意していますので、お好みに合わせて取引ツールを選べることもポイントです。