FXでおなじみのテクニカル分析ですが、ファンダメンタルズ分析よりも重要と考えているトレーダーは多いのが現状です。

それもそのはず、ファンダメンタルズ要因は不透明で長期的な判断材料ともなりやすく、テクニカルほど重要ではないと考えるトレーダーが多いからです。

一口にテクニカル分析といっても、様々な分析手法があります。

そしてテクニカル指標は多くの種類があることから、何を使えばいいのか悩ましい方もいるでしょう。

そこでこちらの記事では、テクニカル分析の基礎について解説します。

トレンド系テクニカル指標

トレンド系テクニカル指標は、名前の通り相場のトレンドの流れを見るのに使われています。

トレンドというのは勢いや方向性といったニュアンスです。

トレンド系テクニカル指標の特徴としては、過去の値動きにおける平均値と現在を比べると、どのくらいの水準であるかをベースとして分析していく点にあります。

そして今後の値動きの転換となるポイントを探っていき、売買タイミングの判断に使います。

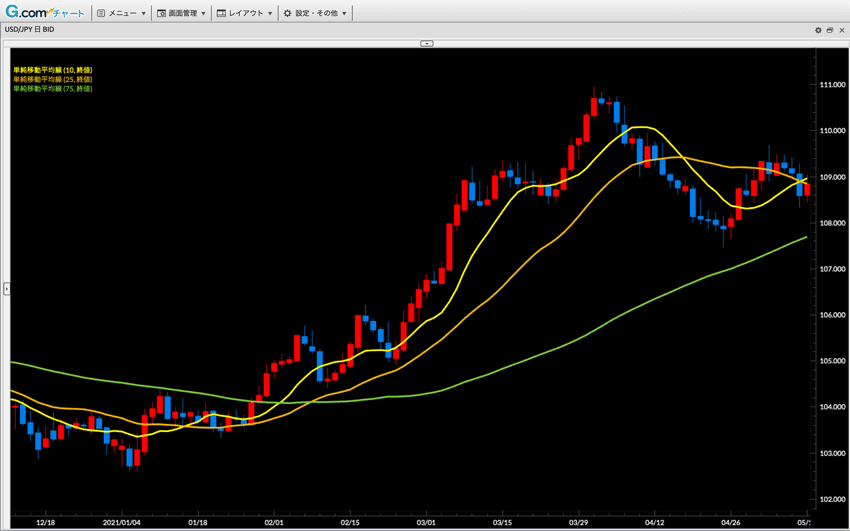

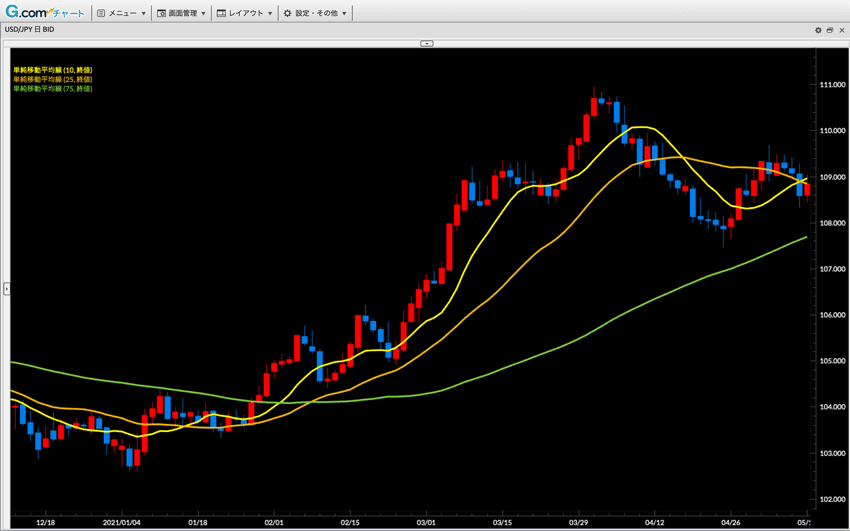

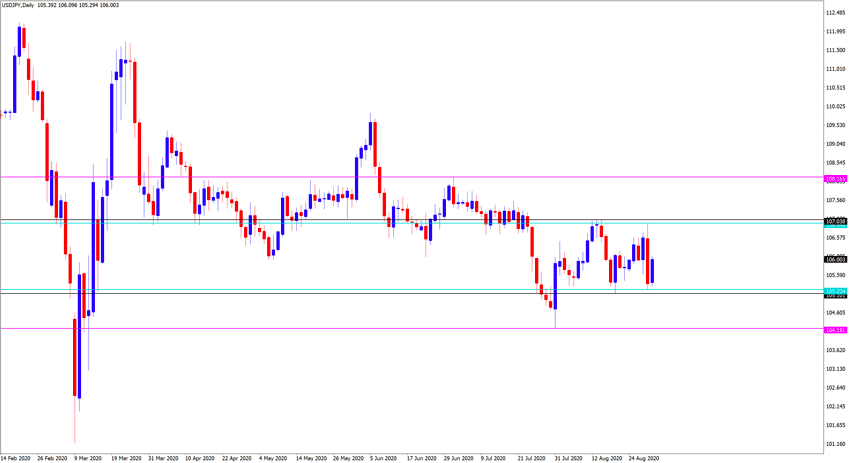

以下のチャートは、トレンド系テクニカル指標で代表的な移動平均線をを3本(10日、25日、75日)表示させた例です。

短期線になるほど値動きに追従し、長期線になるほどなめらかになる動きが特徴となります。

たとえば10日移動平均線(10SMA)であれば、直近10日間の終値の平均値をベースに算出されています。

この移動平均線をひとつとっても、ゴールデンクロスやデットクロスで天底の転換を捉えたり、グランビルの法則でトレンドの転換やトレンドの継続を判断できるように、さまざまな見方で分析を行うことができます。

トレンド系テクニカル指標の基本は「順張り」

トレンド系テクニカル指標は、基本的に順張りのテクニカル指標です。

順張りというのは、相場の方向性に逆らわず、トレンドが向く方向に注文することを指します。

上昇トレンド、または下降トレンドの流れを読んで売買判断に使われるため、トレンド系のテクニカル指標は中長期的な分析に向いています。

トレンド系テクニカル指標にはボリンジャーバンドのように、レンジ相場(ボックス相場)の天底を狙うように逆張りに利用できるものもあります。

このほかにエンベロープも逆張り的に使われたりします。

トレンド系テクニカル指標を使う際の注意点

トレンド系テクニカル指標は、相場の方向性を把握するのに非常に役立ちます。しかし、使用する際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。

まず、トレンド系テクニカル指標は「トレンドが存在すること」を前提にしています。つまりトレンドが発生していない場面では、機能しにくいことが弱点となります。

レンジ相場では、トレンド系テクニカル指標でダマシのシグナルが多発して信頼性が下がりますので、オシレーター系テクニカル指標を使ってレンジ相場を狙う売買を行うか、新たなトレンドが発生するまで待機する必要があります。

トレンドを判断するには「移動平均線が推移する方向」「一目均衡表の雲」「ボリンジャーバンド」「ADX」などを活用できます。

またトレンド系テクニカル指標は、過去の価格データを基に算出されるため、実際のトレンド転換に対してシグナルが遅れることがあります。

結果として、エントリーやエグジットが遅くなり、利益を取りこぼすリスクが高まります。

そのため移動平均線を例にすれば、複数の線を元に、長期線でトレンドの方向性を確認して、短期線とのクロスによって売買判断をすることで、シグナルの遅れを回避する使い方ができます。

どんなに精度の高いトレンド系テクニカル指標でも、未来を確実に予測することはできません。

「ダマシ」や「想定外の反転」は常に起こりうることを前提に、資金管理(リスク管理)を徹底することが重要です。

これを素早く判断するには、ローソク足分析のプライスアクションが役立ちます。さらに逆指値注文で損切りを入れておいたり、オシレーター系テクニカル指標との併用をすることで、想定外の値動きに対処することができます。

オシレーター系テクニカル指標

オシレーター系テクニカル指標は、相場が買われすぎか、売られすぎかを判断するのに使われています。

トレンドが強いかどうかよりも、「今の価格が行き過ぎてないかを見る」ようなイメージです。

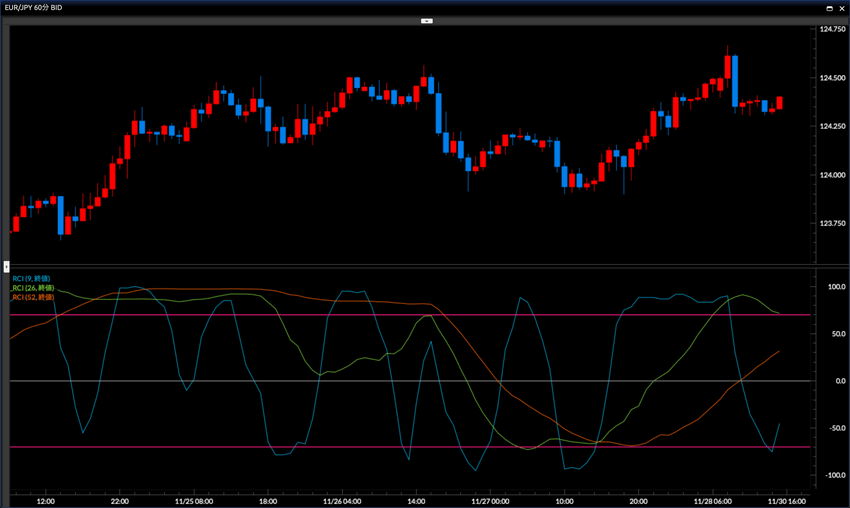

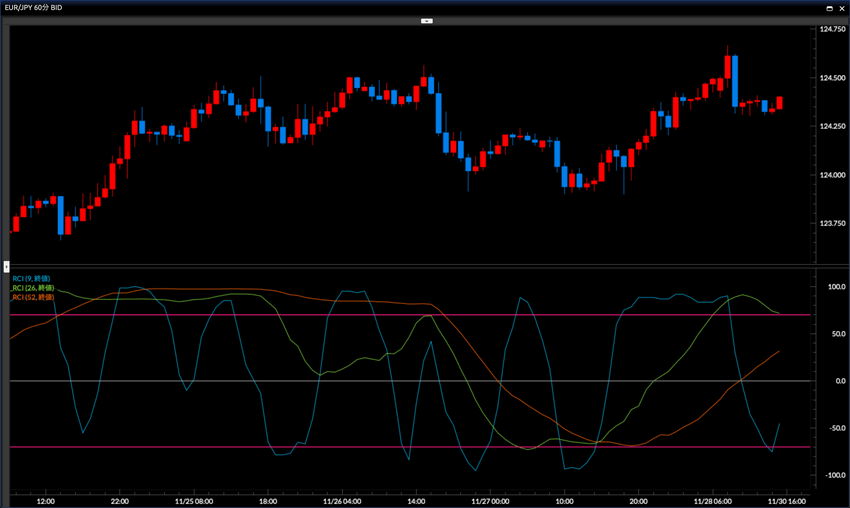

こちらはオシレーター系テクニカル指標で代表的なRCIです。

多くのオシレーター系テクニカル指標には、中心の水平線から垂直に、上部と下部にも水平なラインが描画されます。

たとえば下のラインが30%、上のラインが70%の水準だとしましょう。

RCIのラインが上昇して70%に達して反転したら、「その通貨ペアは売られすぎたため、下落するだろう」と判断するのが一般的な見方となります。

そのため、オシレーター系テクニカル指標はとくに「レンジ相場」で効果を発揮しやすいことが特徴です。

オシレーター系は逆張り向きだが、トレンド系との併用が基本

レンジ相場とはもみ合いのことで、一定の上下の範囲で上昇と下降を繰り返すことから、ボックス相場とも呼ばれます。

一定範囲での上下を見て判断材料とするオシレーター系テクニカル指標は、短期的な分析に向いています。

つまりオシレーター系テクニカル指標では逆張りのアプローチで売買タイミングの判断に活用できるほか、押し目や戻りを狙う売買に活かすことも可能です。

トレンドが出てるときは、「オシレーター系テクニカル指標は買われすぎでも、もっと買われる」「オシレーター系テクニカル指標は売られすぎでも、もっと売られる」という現象もよく起こります。

なおオシレーター系テクニカル指標のMACDは移動平均線をベースとして開発されたため、トレンド系としても有効な指標です。

このほかDMIもまた、トレンドを見るのに利用されています。

なおオシレーター系テクニカル指標は、単体での使用は推奨されていません。理由は、オシレーター系テクニカル指標だけでは「現在のトレンドの強さ」や「相場環境(トレンドかレンジか)」を十分に判断できないことが多いからです。

たとえば、RSIが70を超えて「買われすぎ」と出ても、強い上昇トレンド中なら、さらに上がり続けることもよくあります。

そのため、メインとなるトレンド系テクニカル指標を補完する目的として、オシレーター系テクニカル指標を分析に使うようにしてください。

オシレーター系は「ダマシ」に注意

トレンド系テクニカル指標とは逆に、オシレーター系テクニカル指標は強いトレンドが発生した場合、「ダマシ」という誤りのシグナルが発生する指標が多いです。

ダマシとは、オシレーター系テクニカル指標の天井圏や底値圏にラインが張り付き、機能しなくなることです。

トレンドが強いときにダマシが発生することから、このダマシを逆転の発想で活用することも可能で、例えばRCIの三重天井・三重底があります。

最初のうちは、ダマシが発生したらオシレーター系ではなく、トレンド系テクニカル指標で判断するのがおすすめです。

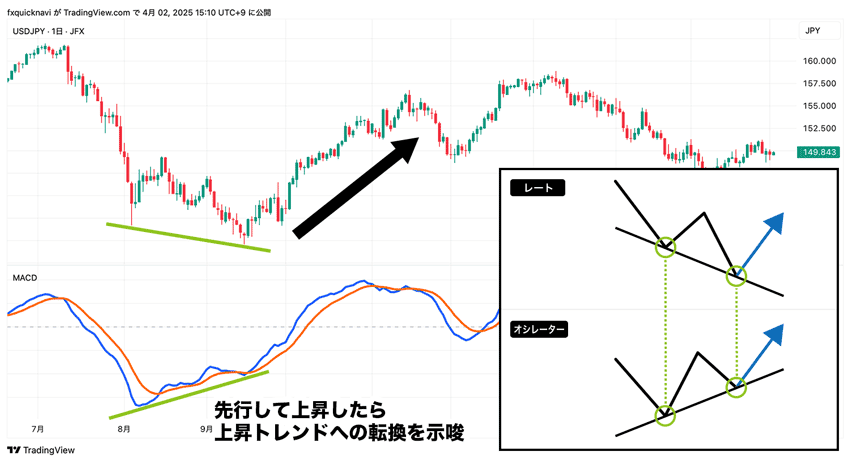

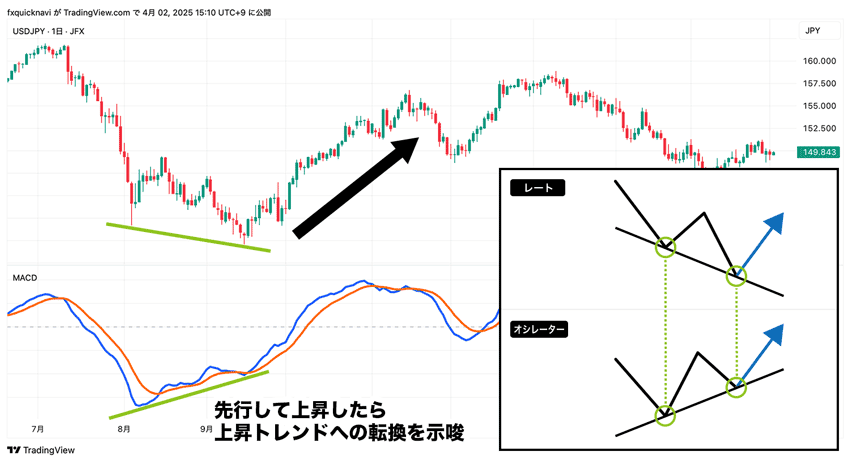

ダイバージェンス

こういったオシレーター系テクニカル指標ならではの魅力が、ダイバージェンス、リバーサルと呼ばれる「逆行現象」がときどき出現することです。

ダイバージェンスなどが発生したら、反転やトレンド継続を示すと判断してトレードに役立てることができます。

テクニカル指標には数多くの種類があり、すべての使い方を覚える必要はありません。

とはいえ主要なテクニカル指標をいろいろ試してみて、自分に合った分析方法を見つけるようにしてください。

主なテクニカル指標はこちらに掲載していますので、それぞれの使い方を学んでみてください。

トレンドライン分析、チャートパターン分析

テクニカル分析では、チャートにラインを描いて分析したり、ローソク足の形状から判断することもできます。

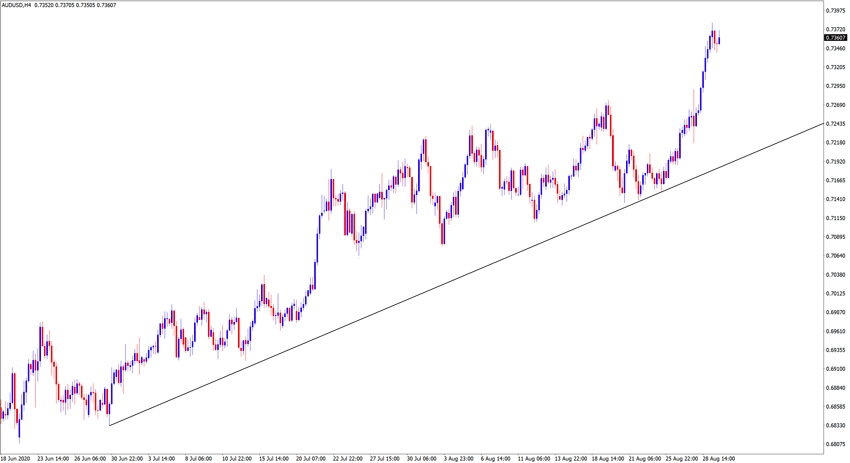

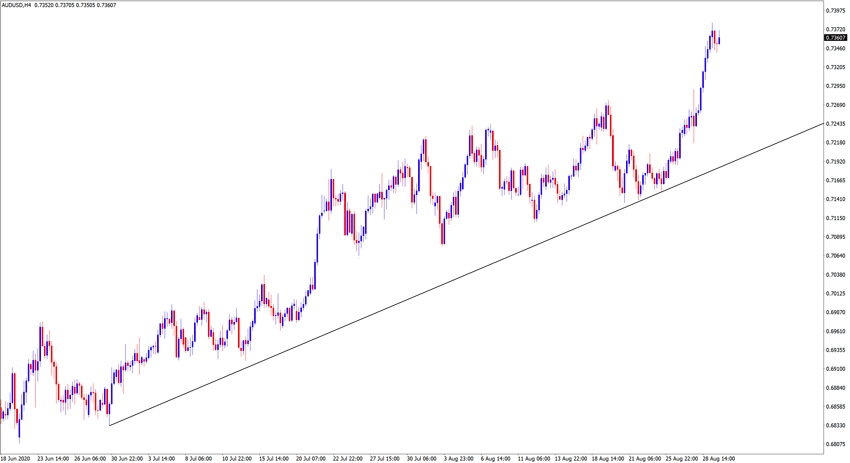

トレンドライン分析

無論、単純にチャート上にラインを引くだけでも、立派なテクニカル分析です。

チャートになにかを加えて売買判断を下すことは、すべてテクニカル分析の枠組みであるといえます。

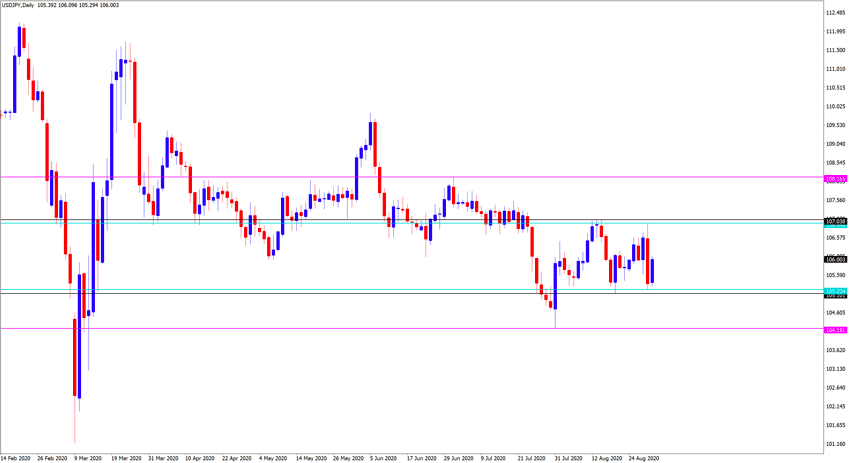

たとえばチャートにラインを描くとなると、サポートラインとレジスタンスラインが注目されやすいです。

しかし前日終値、前日高値、前日安値、当日高値など「横軸の転換点」というのも、当日の値動きに大きな影響を与えます。

そのため初心者には軽視されがちですが、チャートに水平線を引くことは重要なプロセスとなります。

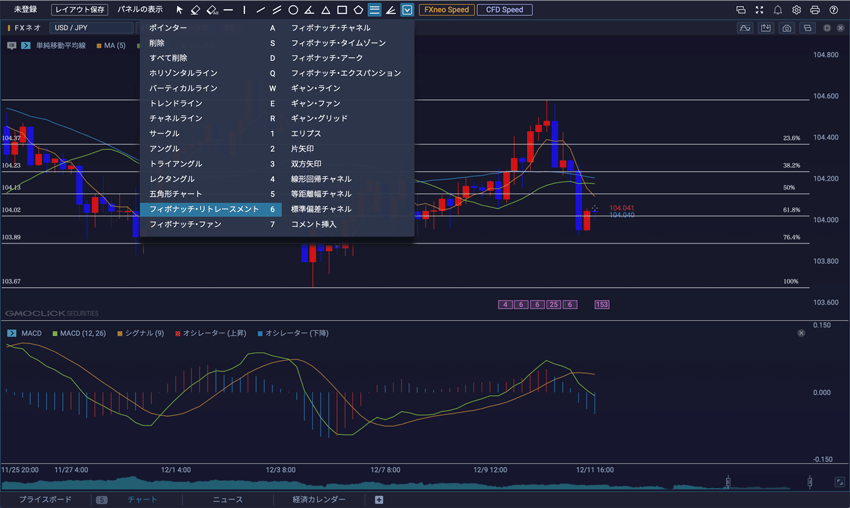

フィボナッチ分析

トレンドラインや水平線以外の描画ツールを使った分析にはフィボナッチ分析があります。

フィボナッチとは、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチによって発見された「数列」のことです。

自然界から人工物、そして相場に現れる比率として知られています。

FXでは、この数列から導かれる比率(1:1.618)は「黄金比」と呼ばれ、テクニカル分析によって「勢いづきそうな価格」や「転換となりそうな価格」を探すのに役立てることができます。

もっとも有名なフィボナッチ・リトレースメントで、次いでフィボナッチ・エクスパンションが知られています。

これらのフィボナッチツールを使うことで、押し目、戻り、利食いの水準を割り出すのに役立てることができます。

チャートパターン分析

数あるチャートパターンにおいて、天底での大きな反転を示唆するパターンとしてダブルトップ・ダブルボトムやヘッドアンドショルダーがあります。

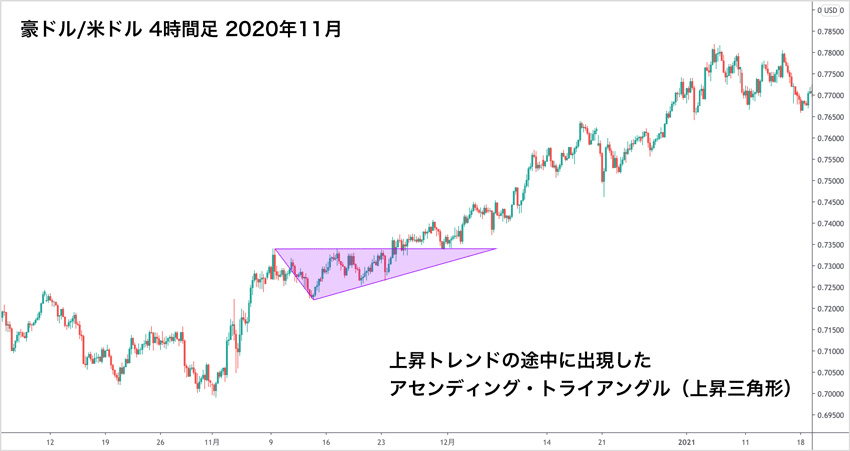

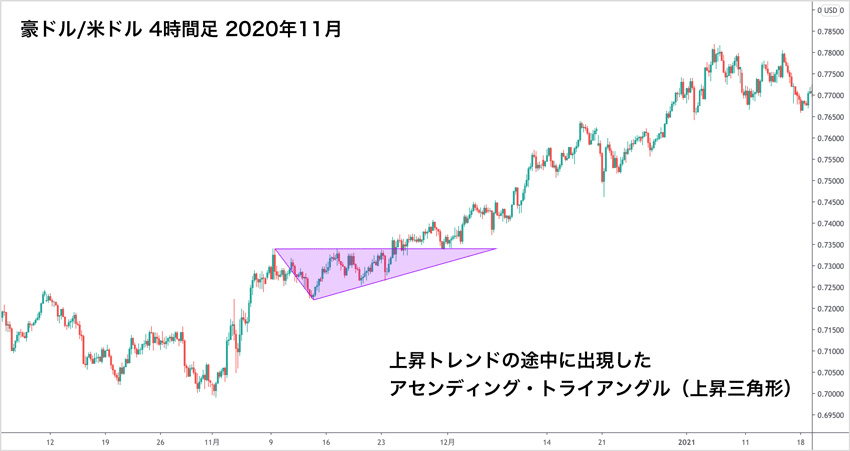

大きなトレンド転換を示唆するダブルトップなどのパターンとは異なり、相場が小休止となるレンジ相場において、値動きが収縮して再びトレンド発生を示唆する保ち合いのパターンには、三角保ち合い(トライアングル)、フラッグ、ペナントなどがあります。

ローソク足分析

チャートパターンではなく、もっと短いスパンとなる、ひとつひとつのローソク足から値動きを予測する分析手法をローソク足分析といいます。

代表的なローソク足分析に酒田五法があり、さらにそれを実用的に昇華させたプライスアクションがあります。

インサイドバー、アウトサイドバー、リバーサルシグナルなど、複数のローソク足の形状から売買タイミングを判断することができます。

理論体系によるテクニカル分析

これまでに解説したうち、移動平均線やRSIなどを使う一般的なテクニカル分析は、数式で導き出されたテクニカル指標を使って売買判断を行います。過去データから統計的にシグナルを見つけるスタイルが基本です。

そして、ダブルトップやヘッドアンドショルダーなどのチャートパターン分析は、特定の形(パターン)をチャート上に探し、形が完成したら売買サインと判断して次の値動きを予測する方法です。

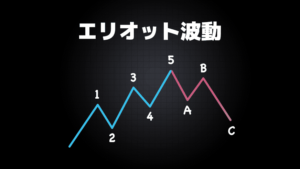

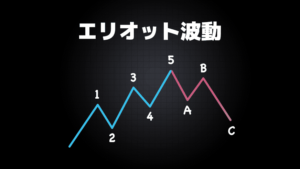

これに対して、「ダウ理論」や「エリオット波動理論」は、単なる形ではなく「相場全体のトレンド構造やリズム」「市場の力学」「心理の流れ」に注目して値動きの先行きを探る理論体系となっており、アプローチに大きな違いがあります。

ダウ理論は、相場全体の「トレンドの構造(高値・安値の切り上げ/切り下げ)」を重視する理論体系です。

数式ではなく「値動きのパターン認識」を軸として分析を行う理論です。

エリオット波動理論は、相場の上昇・下降を「5波・3波」という自然なリズム(サイクル)で捉える考え方で、「市場心理」を波形として読み取ろうとする点が特徴です。

ダウ理論のトレンド構造(上昇・下降の波)を重視して、フィボナッチ数列(黄金比)で上昇・下降波動の長さや時間の比率の規則性を分析する理論です。

「トレンドの大まかな流れ」による大局観をつかむのにダウ理論が役立ち、「そのトレンド内の細かなリズム」から売買ポイントを捉えるのにエリオット波動理論が役立ちます。

テクニカル分析である程度の経験を積んだ方は、これらの分析方法も取り入れてみてはいかがでしょうか。

FX初心者がテクニカル分析するにあたって

初めてのFXだと、聞きなれない専門用語も多く覚えるのが大変だと感じる方もいるかと思います。

焦らずに、少しずつステップアップすれば、自ずと知識も身につくことでしょう。

またテクニカル指標を使わずとも、チャートの形状から分析することや、直線を引いて予測をすることも、立派なテクニカル分析だといえます。

最もスタンダードなのは、水平線やトレンドラインを引くことと、移動平均線を用いることです。

トレンドラインを引けば、上昇傾向なのか、下降傾向なのか、転換ポイントはどこなのかが、これだけで予測を行なうことができます。

移動平均線もまた上昇傾向か下降傾向を見るのに使われ、そしてゴールデンクロスやデットクロスといった値動きの転換から、売買判断に活用できます。

チャート分析の基礎は、こちらのカテゴリーを参考にどうぞ。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析において、欠かすことができない基本的な捉え方から分析方法、注文の使い分けまで以下記事でまとめていますので、こちらも合わせてご覧ください。

初心者にも使いやすいチャートのFX業者

これからチャート分析を始める方には、「未来の値動きを予想するチャート」が便利です。

口座開設だけで無料で利用できるので、チャート分析の基本を未来予想チャートで理解するにも便利です。

各社の未来予想チャートはこちらでご紹介しています。

![ウルトラ投資アプリ TOSSY[トッシー] すべてをその手に。](https://fx-quicknavi.com/wp-content/uploads/2025/11/tossy-mv-202511.jpg)